約束の5年を終えて ~ これまでと、これから ~

この夏のキャンプが終わって早いもので4ヶ月が経ちました。あの夏の喧騒もどこへやら。東京は雪が降り、葉も落ちて、今年ももう終わりを告げようとしています。

私たちの福島っこ元気村キャンプはこの夏のキャンプをもって、始めるときに約束した「最低でも5年は続ける」を無事に成し遂げることができました。

これはこのキャンプを支えてきた人々。運営スタッフ、ボランティアスタッフ、ならびに宿泊施設、バス、交流、プログラムの提供、寄付金、物資、食材などさまざまな形でサポートしていただいた支援者のみなさん。そしてこのキャンプを楽しみ、よしとして参加してきた子供たちとそのご家族。全国で保養キャンプを行っている仲間たち。そうした人々の理解、熱意、楽しみ、共感といった思いが成し遂げたことだと言い換えることができます。

そうしたみなさんにまずはこの場を借りてお礼申し上げたいと思います。

本当にありがとうございました。

先日ホームページで発表したとおり、元気村キャンプはこれからも続いてゆきます。何気なく続けることもできるのですが、一度ここでこれまでを振り返り、そして改めてこれからに向けて進みたいと思います。以下、どうかお付き合いください。

偶然から始まったキャンプ。福島の人と付き合っていくなかから。

これまで何度かお話してきたことですが、私たちのキャンプは偶然の出会いから始まりました。そのことが5年たった今、こんな風になるなんて想像もしていませんでした。本当にこのキャンプを始めて、続けてこられてよかったと思っています。

偶然から生まれ、喜ばれ、福島に行き、見て、聞いて、そして今日があります。

2013年に書いた報告があります。読み返すと、今はない当時の生々しさがあると感じました。このことは改めて書くよりも、当時の文章をご覧いただくのがよいと思います。

2013年7月7日 福島の現状から考える 「福島っこ元気村キャンプとは?」

この文章を書くまでの間に、元気村キャンプを3回行い、キャンプの報告会を福島でおこない、避難したくてもできない人たち、遠方に避難した人たちの集まりに顔をだし、全国各地で保養キャンプを実施している人を訪ねたりしました。

今にして思えば、何がこんなに突き動かしたのか。2013年の報告にある通り、何かしたいという強い衝動は、5年前の大久野中学校で走り回る子供たちのなんともいえない笑顔をみてしまったことが大きかったように思います。こんなに嬉しそうにしている子供たちを前にして、本当にキャンプをしてよかったと思いました。

キャンプと放射能

このことは初めてお話します。5年が経って、今なら誤解を恐れることがないように思います。

キャンプを続けて2~3年目ぐらいでしょうか。私たちのキャンプで、放射能のことをどう捉えるかずっと考えてきました。

保養キャンプは、内容も、主体者もそれぞれです。なるべく放射線量の高いところから遠くへ、食べ物に気を使い、マッサージや、お風呂に入って血行をよくしたり、エコー検査をするキャンプもあれば、一般的な野外体験を行うキャンプ、宿泊施設を開放してもらって、無料、格安で家族で滞在するスタイルなどさまざまです。

では私たちのキャンプでは放射能にどう向き合うべきか。結果からいうと放射能にまつわることはキャンプにはほとんどでてきません。一度、子供たちがどう考えているのかまじめに話し合う場を設けたのですが、それも続きませんでした。

このスタイルになったのは「福島報告会」を続けた結果です。

報告会は、親御さんと話をして、どういうキャンプにしてゆくか決めたいと思ってはじめたのですが、この福島報告会、私たちにとって苦戦の連続でした。

福島報告会

実施したキャンプの報告と次のキャンプの話をするのですが、それらは実際に住んでいる人たちの声を聞いてキャンプをつくりたい。そうしなければ、キャンプが現状のニーズからかけ離れたものになってしまうという考えからでした。

途中、話し合いの側面を強めるために名称をミーティングとし、合計6回行いました。

2012年06月 第1回 福島報告会

2012年10月 第2回 福島報告会

2013年02月 第3回 福島ミーティング

2013年06月 第4回 福島ミーティング

2013年10月 第5回 福島ミーティング

2014年05月 第6回 福島報告会

この会、報告にとどまりません。報告は子供たちと一緒にみんなで行い、終われば大人だけで話をします。最初に行った2012年の6月の報告会で、次々と日々どのような暮らしをしているか、どう感じているのか、戸惑いや、困っていることが次々にでてきました。

2012年10月の2回目の報告会では、キャンプを福島のご家族と一緒につくっていくために、あれこれと考えた内容について話し合っています。

そうして3回目では放射能の勉強会を立ち上げ、どのようにして暮らしていくか一緒に考えませんか?と投げかけます。とにかくキャンプで出会った私たちが「キャンプ以外にも役立てることはないか。あれば協力するよ!」ということがしたかったのです。

ところがこうした試みはうまくいきませんでした。

もしかすると私たちが福島に移り住んでいれば何か違ったのかもしれません。もっと近い距離にいて、頻繁に話ができればできることが違った。今にして思うのは、この報告会とミーティングは、そこにいない私たちが福島に対して想像しているものと、家族のみなさんが私たちに期待していることをすり合わせてゆく場であったと思います。

報告会でいろんなところに及ぶ話を少しでも拾い上げてどうにかしたいと思った私たちと、外の人たちになら気軽に話せたり、伝えたいと思っただけで、何も私たちに解決してほしいと願ったわけでない人たちとが徐々に重なってゆきました。

余 談

この時期「寄りそう」とか「ともに生きる」という言葉の意味や重さを考えされられました。そしてその言葉を軽々しく使っているように見える人たちに今はどうか?ともに生きているか?と省みてほしかった。でもそれは私自身があるがままを受け止めきれておらず、軽薄そうに見える人々への怒りとして自分の中に残っていたのだと思います。そう、でも自身がそうであったようにキッカケはなんでもよいのです。ただ優しくしたいというところからスタートしたとしても、やっていけばおのずと何かにぶつかる。そしてそれに挫けず、乗り越えるたびに人は強く、逞しくなってゆく。でもスタートしなければ、なんにも始まらないのです。

子供たちの成長を願う

こうした過程を経て、私たちのキャンプは放射能ではなく、子供たちの成長に向き合っていくことになります。

最初は「子供たちが放射能に負けずに生きていく力を!」という成長をテーマに掲げるのがよいと思ったのですが、キャンプをやっていく中でそれは子供が大人になっていく課程でとげるあらゆる成長を意味するようになりました。

振り返ればそれは当たり前のことのように思います。成長する方も、それを見守る方も、放射能だからああいう成長をとか、こういう成長をとか、そんな区分けは存在しません。ただただその成長を見せられれば素直に心が感じます。人が何かをみて、何かを感じるという瞬間的な出来事に、放射能というフィルターが入り込む余地がないのです。

親が子供の健やかな成長を願うように、私たちも願っている。子供の成長を見守ることがどれだけ人を幸福な気分にさせるか。このことを5年間のキャンプで強く感じました。

たとえばこの時。昨年の春のキャンプです。

2015春 福島っこ元気村キャンプを終えて

いかに彼らの成長が私たちを幸福な思いで満たしてきたかお分かりいただけるでしょうか。子供たちの成長は、私たちと福島の家庭との最大公倍数のようなものです。異なる人々であっても、子供たちの成長を持ち出せば、互いに共通項をみいだすことができるのです。

もし放射能の話を始めてしまえば、その意識の差で分断してしまうかもしれない関係であったとしても、子供の成長という点においては、みんなが喜び、共感しあい、協力することができる。

我々は元気村キャンプの運営者であり、参加者ですが、言い換えれば彼らの成長を願う仲間なのです。私たちのキャンプのコンセプト「大きな家族」はこのことであるといえます。

こうした経緯があって、私たちと福島の家庭との間にも、キャンプの中でも放射能という言葉があまり登場しません。そして子供の成長を喜び合うという点で共感できる間柄にとって、考え方や、政治的な思想などで団結する必要がないと思います。

喜びの連鎖へ

この夏のキャンプの後のことです。大切なことなのでみなさんに紹介させていただきます。

先日9月25日に福島駅前の通りでちょっとしたイベントがありました。手づくり市というこのイベントには、子供たちが出展するこどもマルシェという企画がありました。

このマルシェに元気村の子供たちがお店を出し、売り上げをキャンプの寄付金として送って寄こしました。

いったい何が起きているのかな?と思います。こういうことがあったとしてもそれはもう少し先の話で、小中学生の彼らからこういったものをもらうとは思っていませんでした。

一言で表すなら「望外の喜び」です。

お話した通り、ある時からこのキャンプは子供たちの成長に焦点をあててきました。

彼らの成長を望むなら、例えば普段できないような事、それはプールや、川遊びといった福島の日常になかったものから、Jリーグの試合での寄付活動のような数奇な縁で実現したものもあれば、自分たちで計画すれば好きなところにいける東京修学旅行や、自由な発想でお店を企画し1週間をかけて準備をする元気村まつりなどがあります。

そもそもこの年齢で親元を一週間も離れることや、自分のことは自分でやること、友達に気を配ること。元気村キャンプ自体が普段ではできないことだと思います。

たとえば同じようなキャンプをすべて有料で、参加者負担でやるとしましょう。きちんとお金をいただいているわけですから、スタッフもボランティアではなく有償になるでしょう。宿泊料金を支払い、寄付や、物資の支援もなし。キャンプにかかわる人の数は極端に減るでしょう。

もちろんそこで出来上がるものだからこそできること、生まれるものがあります。ただ私たちが大切とする「大きな家族」といったような雰囲気はつくることができない。似たようなものができたとしても、ここまで多くの人が作りだす家族にはなりえません。

これだけ多くの人が24名の子供たちにかかわり、作り上げられること自体が、お金のあるなしではなく、震災から始まった人の縁の賜物でしかないと思います。

だからどうか子供たちには存分にキャンプを、いつもいるあの人たちと会い、他愛もない話をたくさんしてほしいと思います。

そして9月25日の出来事がこのキャンプを楽しんでくれた子供たちの気持ちから生まれたものであるとするならば、私たちは互いに喜ばせ、喜ばせられを繰り返していることになります。

彼らが成長すること。キャンプ中にまざまざと見せつけられてきましたが、それ以外にもこうした形で私たちに返ってきました。

ちなみにこのマルシェ、福島市と郡山市の子供たちが連携して実現しました。福島の子供たちの様子をネットでみた郡山の子供たちが自分たちでできる事をと、看板や、購入してくれたお客さんへのおまけを作ったりして。

もう君たちのおかげで幸せいっぱいだから大丈夫と伝えてあげたいです。

この喜びのお返しはまた春に。次もいろいろ仕込んで彼らがやってくるのを待っています。

秋キャンプ

報告会や、ミーティングはいまではなくなりましたが、代わりにこれがあります。

これはスタッフが福島にいって、福島のご家族とみんなで料理をして、食べて、話すだけの会です。交流会といいますか。子供たちにとっては年に2回しかないキャンプを、ちょっとだけ味わう会といったところでしょうか。他愛もない話をするところです。

人の幸せというようなものは、大小のものがいくつも重なりあって、どんどんと豊かになっていくものです。キャンプには心を打たれるような大きな衝撃があり、それぞれの成長を見守る愉しみがあり、そうした大きな喜びのスキマを埋めるような小さな他愛もない喜びがあります。このちょっとした小さな喜びが多ければ多いほど、幸せは豊かで、確かなものになっていく。

この秋のキャンプはそうした他愛もない事を笑いあう会です。2012年6月の報告会とはそのありようがまったく異なります。この違いは5年間続けてきた結果とか、証といえるかもしれません。

元気村キャンプの終わりは何処に?

結論からいえばこのキャンプに終わりはありません。旗を掲げて、そこに集まれば、そこは元気村です。

とはいえ、見ず知らずの方を含め、多くの方から支援を頂いて続けている「ボランティアキャンプ」として何処まで続けていくのか見極めなければなりません。自問といいましょうか。

今世界中で様々な困難にある人たちに支援が行われています。東日本大震災もそうした支援の対象であることは間違いないでしょう。

そうした支援を続けるのか、止めるのか。決めるのはいったい誰なのでしょうか。私たちのキャンプだけに限らず、あらゆる困難を持つ人々にとって、支援とはどうあるべきでしょうか。

当たり前のこととして、支援は、求める人と提供する人の双方がいて初めて成り立ちます。その双方がいる限り支援は続いていくし、続けるべきだと思います。もし私たちが呼びかけても参加者が集まらなくなり、支援も集まらなくなった時がボランティアキャンプとしての元気村の終わりです。

ただこの終わりを見極めるためにしなければならない事があります。それは伝えることです。

まずは福島へ。そして支援してくださっている人へ。広く一般へも元気村キャンプが、保養キャンプがどういうものであるかできうる限り主観的にも、客観的にも伝える必要があります。いったいキャンプの現場ではなにがおこっているのか。みなさんに見に来てもらえるに越したことはないのですが、そうもいかないので、こうした文章や、写真、動画、アンケートや、感想などなどあらゆる手をつかってありのままを伝えます。

それが伝わった上で、それでも参加者が集まらず、世の中の大多数の人が支援したくないし、する必要がないと感じれば、その時キャンプは終わります。

このキャンプを始めた者の責任として、いつかできるだけみなが納得できる終わりを迎えようとするなら、伝えてゆくことこそが大事だし、それしかできないと思います。

もしこうした文章を読んで、もうキャンプはいいやと感じられたなら、どうかその気持ちを尊重してください。また反対に支援をしたいと思っていただけるなら、どうかよろしくお願いいたします。

現実的な課題、安定的な運営に向けて

私たちの気持ちの上ではいつまでも楽しく続けたいと思っていますが、現実は立ちはだかります。

参加したいという人がいて、支援してくださる人がいても、主体者、運営を担ってゆく人たちが必要です。私たちも5年続けて、それぞれのおかれている環境も変わってきました。それは望ましいことであったり、人として生きてゆくうえで避けられないものであったり、それぞれのスタッフがコントロールできないことでもあります。

やっている人がいなくなったり、嫌になってしまえば、元も子もありません。なんとかみんなの置かれている状況が変化しても乗り越えられるようにしてゆく必要があります。それには人と柔軟性です。

人の多様さ、豊かさが運営に携わってくれる人、いろんな人がいて、元気村がより豊かになってゆきます。ご自身でも、お知り合いのご紹介でも、自薦他薦といません。「運営を手伝ってもいいよ」という方がどうかご連絡ください。よろしくお願いいたします。

そしてキャンプはその時々の状況に応じて生き物のように柔軟に変化します。変化することで乗り越えてゆく。そのあたりのことはここに書かせていただいたとおりです。

福島っこ元気村キャンプは発展します!

ここにある通り、私たちは発展し続けます。どうか私たちの発展を見守り、応援してください。

長い文章にお付き合いくださり、ありがとうございました。

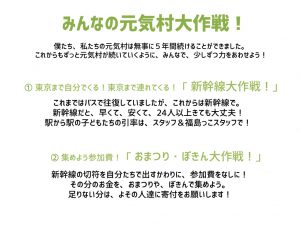

追伸 ~ みんなでやろう!「みんなの元気村大作戦!」~

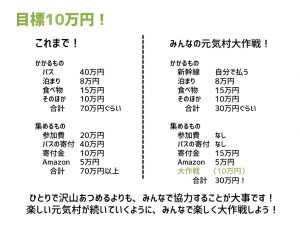

これは先日の秋キャンプで相談したことです。キャンプの資金面や、私たちの「発展」に柔軟性をもたせるために考えました。

資金的にいえば、交通費がもっとも大きいです。これを新幹線に変えることで経費が下がります。交通費を自己負担にするかわりに、参加費をなくしたい。ただこれだと少し予算に届きません。

そこでみんなで資金を集めよう!とするのがこれです。これまでキャンプで行ってきた、おまつり、募金活動を、各自できるところで行おうというものです。

お金を集めることも大切ですが、これを通じて、いつも離れたところにいるみんなが、それぞれ時々共通のなにかに向かって取り組むといったことがもっと大事になると思っています。それも楽しくやることが。

そのため、元気村では・・・

・地域などの祭りに出展させてくれる機会

・募金箱などを設置してくれるスペース

を大募集です!これは、東京・福島、大人・子供の区別なくできるみんなでやりたいと思います。

みんなの元気村大作戦!へのご協力、どうかよろしくお願いいたします!